C

C

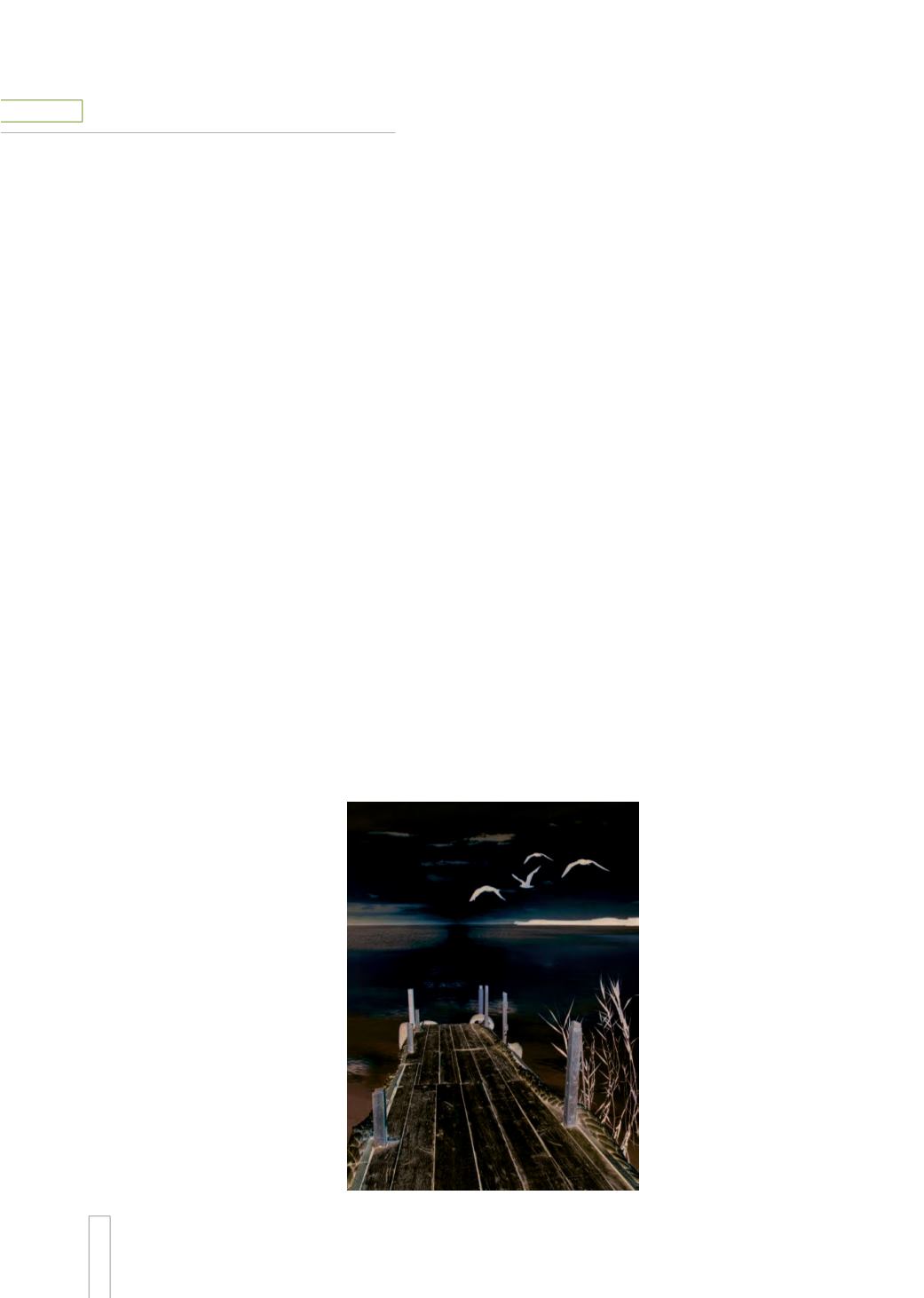

uando se asomó a la playa no pudo

evitar un gesto de contrariedad. Las

gaviotas estaban ocupando la parte

de arena que cada día escogía para

sí misma, ese pequeño y bien

medido espacio que tanto le gustaba. Pero, a

pesar de todo, a pesar del evidente desequilibrio

numérico en su contra, se dispuso a

contrariarlas, a reclamar con gesto de autoridad

su discreto y aireado cubículo matinal, y avanzó

impertérrita.

Ya se irán, no creo que sean tan tontas de

desafiarme, se dijo a sí misma sin interrumpir el

rítmico ir de sus pasos. Tampoco hoy estaba

dispuesta a cambiar nada en su rutina. La

personal filigrana que cada pequeño avance

dibujaba en la arena de esa playa del este

malagueño era idéntica cada mañana. Los

pequeños montículos que ayudaban a construir

sus zapatillas de correr, al incrustarse entre los

millones de diminutos granos de sílice gris,

quedaban a su espalda cuidadosamente

distanciados y primorosamente esculpidos, como

dispuestos a expandir un mensaje temporal de

firme voluntad.

Sin embargo, a poco de

avanzar descubrió con

desolación, por supuesto

no demostrada, que hoy

había cometido un

estrepitoso fallo de cálculo.

La cofradía de aves que

acogió con huidizo

disimulo su presencia no

hizo sino flexibilizar su

posición, dejarse horadar

un insignificante hueco en

el conjunto y cerrarse de

nuevo a su espalda. Un

gesto de cabezonería que

parecía devolver el poder a

su justo amo. Era una

enorme verdad que ella,

María, y no otra, hoy como

todos los días anteriores,

era una intrusa en sus

dominios. Haced lo que os

plazca, pensó, ya me

arreglaré.Y dio la batalla por perdida avanzando

50 metros más hasta ubicarse a salvo de

contratiempos avícolas en otro punto menos

concurrido en la larguísima playa.

Como tantas mañanas dejó que su miraba vagase

alrededor sin tener un horizonte preciso como

objetivo. En kilómetros a la redonda, apenas unos

pocos madrugadores compartían con ella el

inmenso y diáfano espacio que había aprendido a

sentir acogedor. La constancia de hacerlo cada

día desde que comenzara septiembre había

convertido en costumbre un hecho hasta

entonces para ella fuera de lo común. Aparcar el

coche a poco más de un centenar de metros de

la arena, recoger del maletero la mochila, la toalla

y la silla, y emprender con paso firme el camino

que la llevaba a la línea de playa había terminado

por convertirse en un rito que esperaba con

ilusión y que sabía la entregaba a devenires

sorprendentes.

Y es que no era precisamente monotonía la

palabra con la que hubiera descrito esas casi dos

horas con las que se reiniciaba diariamente. No

lo era por más que el saludo a la avispada

vigilante del espacio

terroso y polvoriento que

hacía de parking, y al que

nunca accedía, se

acomodara siempre al

mismo tono neutro de voz

y al mismísimo cruce

insustancial de miradas.

–Buenos días.

–Buenas… - repetía con

exactitud diaria la vigilante.

Comprobar que no había

dos amaneceres que poder

describir como iguales, y

que los matices cambiaban

y se mostraban a su

aparente antojo, era un

ejercicio de constatación

expectante al que sucumbía

con la voluntad de añadir

un nuevo misterio al

Mª Ángeles Jiménez

Septiembre

sesión matinal

8

●

Pliegos de Rebotica

´2017

●